Zafferano

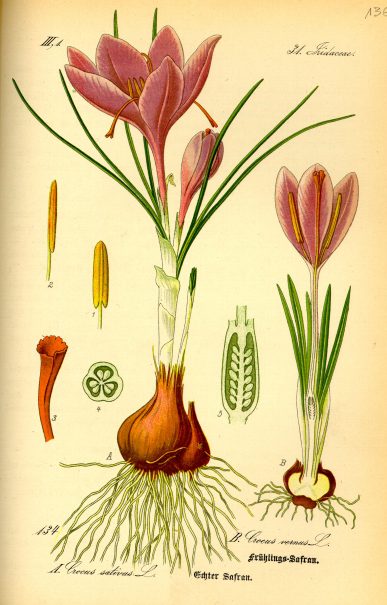

Crocus sativus

Originario dell’Asia minore e dei Balcani, lo zafferano fu introdotto dagli Arabi in Spagna e poi da lì si è diffuso in tutta Europa.

È stato usato dall’uomo sin dall’antichità: se ne parla infatti nel famoso papiro di Ebers (1500 a.C.) e anche nella Bibbia.

Già gli Egiziani lo usavano per insaporire; gli Ebrei lo offrivano a Dio; Omero ne parla come profumo e per il suo uso in medicina.

Fa parte della famiglia delle Iridaceae, e il suo binomiale è Crocus sativus.

Zafferano deriva dal latino medioevale safranum, da cui deriva anche lo spagnolo azafran, dall’arabo az-za’faran, di origine sconosciuta. Il tedesco Safran deriva dal francese mentre il russo shafran’ deriva direttamente dall’arabo.

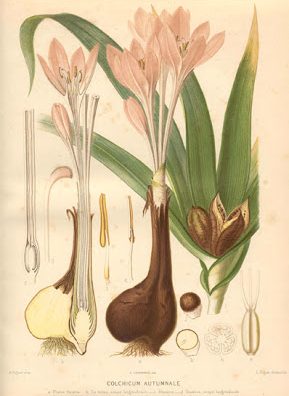

Conosciuto come zafferano vero, in realtà è un croco, genere Crocus di cui fanno parte circa 80 specie e in particolare con una di queste, il Colchicum autumnale o falso zafferano, ci sono spesso casi di confusione e avvelenamento.

Il fiore dello zafferano ha tre stami (o stimmi), il colchico ne ha sei. La fioritura del croco è da agosto a settembre; lo zafferano fiorisce verso la fine di ottobre o la prima metà di novembre.

Il colchico d’autunno contiene un veleno chiamato colchicina che blocca la divisione delle cellule e può anche portare alla morte.

Lo zafferano, poi, non si trova allo stato selvatico in quanto è il risultato di una selezione artificiale di una specie originaria di Creta chiamata Crocus cartwrightianus per migliorare la produzione degli stimmi.

I semi dello zafferano sono sterili e per questo si riproduce solo per clonazione del bulbo madre e quindi è necessario l’intervento dell’uomo.

Oltre a contenere vitamine (A, B1 e B2), lo zafferano contiene circa 150 sostanze volatili e carotenoidi.

Sono tre le sostanze che lo rendono unico: il colore è dato dalle crocine, l’aroma dal safranale (che dà il retrogusto amarognolo) e il gusto dalla picrocrocina.

Uno dei cibi più costosi al mondo, è spesso contraffatto con un’altra specie vegetale, chiamata in gergo “zafferano bastardo” o zafferanone, il cartamo (Carthamus tinctorius), delle Asteraceae - la stessa famiglia del tarassaco! -.

Cresce allo stato spontaneo ma è anche coltivata, proprio per l’estrazione del colorante cartamina e anche per l’olio.

Tuttavia, il cartamo è anche coltivato per il suo estratto, diffuso come colorante nei prodotti alimentari come “tartrazina”. Il regolamento europeo 1333/2008 obbliga a indicarlo in etichetta - ad esempio, c’è nella cedrata - ed è obbligatorio l’avviso che “può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.

Quasi nessuno conosce la tartrazina, eppure è causa di allergie e intolleranze anche gravi, soprattutto per chi non tollera aspirina e per chi soffre di asma, perché entra in gioco nella “gestione” da parte del nostro corpo dell’istamina.

Inoltre, crea emicrania, edemi, prurito e altri problemi. Anche per questo è vietato in Europa (Norvegia e Austria), mentre purtroppo permesso in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Naturalmente utilizzare i petali di cartamo come colorante naturale, anche in cucina, non provoca problemi e anzi, consiglio sempre di utilizzarne la polvere al posto della curcuma perché privo di odore che “cambia” il risultato finale.

E a proposito di colori e coloranti, lo sapevate che il classico colore del Cheddar (e del Red Leicester, che imho è ancora più buono ), che oggi è un colorante estratto dai semi di Bixa orellana, una pianta amazzonica, in origine derivava dalla cagliatura, che era fatta con il caglio vegetale, Galium verum, che colora naturalmente di giallo carico? Per rendere il colore ancora più denso e variando la metodologia nella cagliatura, il povero caglio è stato dimenticato.

Ma di questo parliamo una prossima volta, così cominciamo a introdurre l’argomento delle cagliature selvatiche e ovviamente plant-based!