Sichelgaita

La fitoalimurgia nella storia

Conosci Sichelgaita?

È un nome che mi ha sempre affascinata, e per questo ho sempre amato leggere su di lei.

Se dovessimo cercarne l'etimologia, potremmo scomporre il nome in due parti: Sichel e gaita.

Trattandosi di una principessa longobarda, Sichel è Sikel, cfr. antico inglese sicol, probabilmente da un prestito del germanico occidentale (cfr. olandese medio sickele, olandese moderno sikkel, antico alto tedesco sihhila, tedesco moderno Sichel) dal latino volgare *sicila, dal latino secula "falce", fonte anche dell'italiano segolo "accetta", dalla radice proto-indoeuropea *sek- "tagliare" (cfr. "sezione").

Gaita cfr. inglese medio gate "via, strada", dal norreno gata "strada", dal protogermanico *gatwǭ "andare, camminamento, camminata" (fonte anche dell'antico alto tedesco gazza "strada", tedesco moderno Gasse "una via, una strada", gotico gatwo), forse dal proto-indoeuropeo *ghe- "rilasciare, lasciar andare".

Quindi, Sichelgaita starebbe per "il cammino delle falci, la strada delle falci, la via delle falci".

Dobbiamo tener presente che per tutti i popoli germanici soprattutto i nomi di persona e i toponimi erano come le kenningar nelle saghe e nei poemi epici: epitome e sineddoche, spesso auspicando il carattere che la persona avrebbe avuto nel corso della vita.

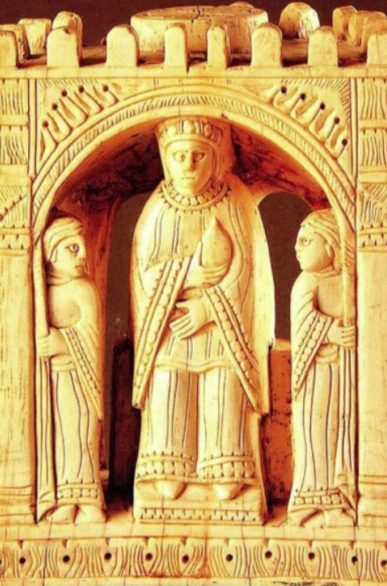

Sichelgaita era sorella dell'ultimo principe di Langobardia (sì, non la Lombardia, bensì il ducato longobardo nell'Italia meridionale) Gisulfo II, moglie del primo duca normanno (dal francese antico Normant, a sua volta da un termine germanico o scandinavo nord + mann = "uomo del Nord") delle Puglie e delle Calabrie Roberto il Guiscardo, era una donna di cultura e potere insieme, una guerriera (nomen omen!), tant'è che Gabriele d'Annunzio la definì "Sichelgaita dal quadrato mento".

Ma che c'entra Sichelgaita con le erbe spontanee?

È una storia lunga e affascinante.

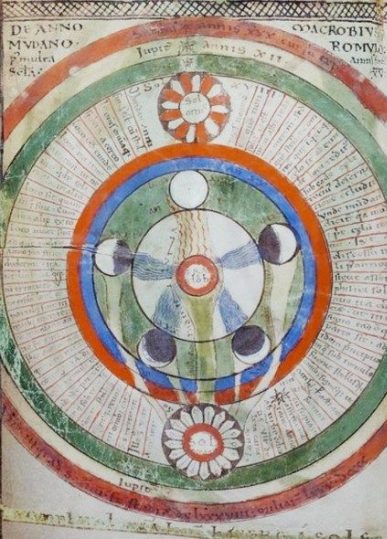

Il XI secolo era un periodo di fermento e rotture: la Chiesa che lotta contro l'Impero, la spaccatura tra la chiesa romana e quella di Costantinopoli, il tempo in cui il Principato di Salerno, roccaforte degli ultimi Longobardi, popolo germanico, viene conquistato dai Normanni giunti dalla Francia settentrionale.

Sichelgaita nasce intorno al 1036 a Salerno, che all'epoca è definita (da Amato di Montecassino) "terra che produce latte e miele", come la Terra Promessa nella Bibbia: fulcro della cultura e delle produzioni provenienti da Grecia, Sicilia islamica e Costantinopoli.

Il nonno Guaimaro III aveva accolto i cadetti di famiglie come i Drengot e gli Hautville, normanne, che presto si sarebbero impadroniti della Puglia, strappandola ai Bizantini, investendo così Guaimaro del titolo di Duca delle Puglie e delle Calabrie e rendendolo, di fatto, signore dell'Italia meridionale.

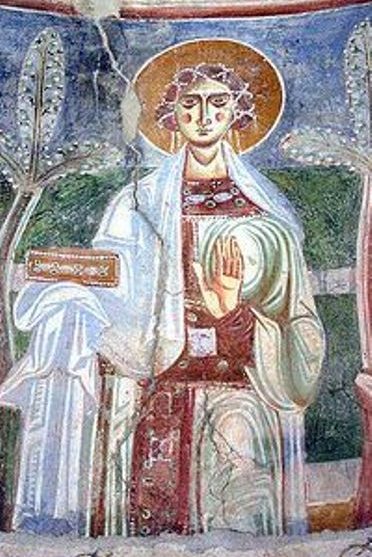

Ma come la sua contemporanea Adele di Normandia, figlia di Guglielmo il Conquistatore che nel 1066 prese per sé la Britannia, che si circonda di trovatori e arazzi con scene mitologiche, Sichelgaita ha una cultura speciale, anche perché adora la medicina.

Per chi l'ha dimenticato, Salerno nel XI secolo era sede della miglior scuola di medicina al mondo, a detta dell'inglese Orderico Vitale, che permetteva anche alle donne di ricevere un'educazione, e infatti si pensa che la famosa "sapiente matrona" Trotula fosse stata maestra di Sichelgaita.

Ma Robert d'Hautville, ricordato come il Guiscardo (Viscart in normanno, "l'Astuto"), voleva Salerno e il suo ducato, e chiede Sichelgaita in sposa.

Si sposano a Melfi nel 1059 e lei sarà principessa-consigliera, secondo tradizione germanica. E suo cugino Desiderio di Benevento viene nominato cardinale e delegato per l'Italia meridionale, e sceglie Melfi per un sinodo fondamentale.

E, al posto di Boemondo, figlio di primo letto, sarà suo figlio Ruggero a proseguire il cammino normanno-longobardo.

Sichelgaita promosse la scrittura di manoscritti, accogliendo tra l'altro dall'Africa settentrionale fatimida Costantino l'Africano, che importerà preziosissimi testi di medicina araba che, a Salerno, saranno tradotti in latino, facendola diventare la "città della salute".

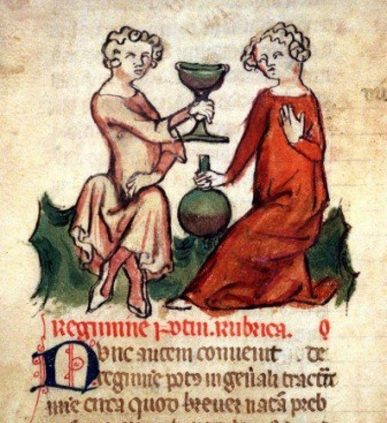

Questi manoscritti, alcuni in greco e altri in latino, riportano erbe spontanee e i loro utilizzi: l'Alphita e il Tractatus de herbis, che riportano la tradizione scientifica che risale al De materia medica di Dioscoride, divisa in:

I. spezie, unguenti e oli;

II. prodotti ricavati dagli animali;

III. ortaggi, cereali e legumi;

IV. erbe e radici;

V. vini e minerali.

Tracce di questi manoscritti si ritrovano addirittura nel ciclo arturiano: Sir Gawain dichiara di aver letto gli erbari antichi.

La circolazione degli erbari e la loro importanza per la medicina sono testimoniate anche nel De arte medendi di Cofone il Vecchio, medico della Scuola di Salerno, dove si legge:

"Quando vorrai confezionare un medicamento, dapprima considera se hai scelto le giuste qualità dell'erba, che non sia troppo vecchia; bada anche alle sue radici e ai semi, che siano raccolti nel tempo giusto, conservati nei luoghi appropriati, essiccati adeguatamente".

È ciò che cerco di trasmettere ancora oggi, perché la conoscenza delle piante spontanee è antica come l'uomo stesso, e con lui va di pari passo, e non dobbiamo dimenticarla mai...

(parte I, continua...)

Estratti modificati da Sichelgaita: la Pallade longobarda, 27/03/2011, Mercuriade