Papavero

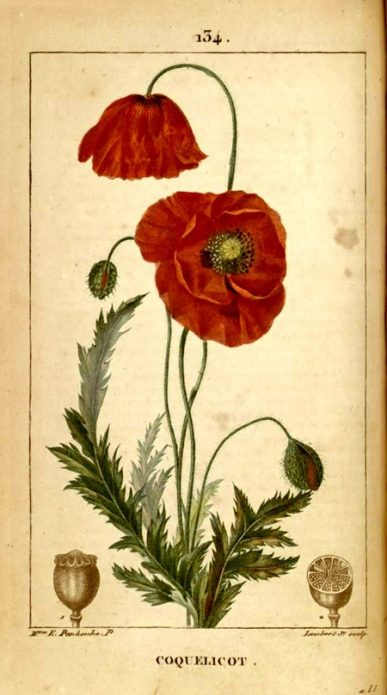

Papaver rhoeas

Prima ne erano pieni i prati, soprattutto in mezzo alle Graminaceae, insieme al fiordaliso

Oggi ce ne sono meno, ma ogni volta si fanno notare con il loro piacevole colore: sono i papaveri, conosciuti anche come rosolacci, che si chiamano Papaver rhoeas.

L'etimologia di papavero è incerta, mentre rhoeas deriva dal greco rheo "scorrere via", con riferimento ai petali che cadono presto, o da róia "melograno" per il loro colore rosso.

Le specie di papavero, che appartengono alla famiglia delle Papaveraceae, sono circa cento, annuali, biennali o perenni.

I fiori hanno 2 sepali, 4 petali, molti stami e un pistillo come grosso ovario supero senza stilo, formato da una ventina di carpelli. Il frutto è una capsula poricida.

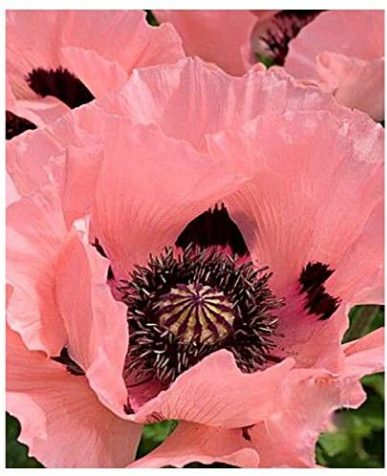

Il papavero selvatico è tipicamente rosso, ma si può trovare anche rosa e eccezionalmente bianco; conosciuto è anche Papaver somniferum, il famigerato papavero da oppio, che in realtà è anche chiamato "papavero domestico".

Questa specie diventa alta fino a un metro; è poco ramoso, glauco, con grandi foglie ovate o lanceolate e grandi fiori terminali, solitari, con petali bianchi, rosei o viola.

I semi non contengono alcaloidi e si usano nella preparazione di pane e dolci e per estrarne olio, che è incolore e di sapore gradevole se ottenuto dalla prima compressione a freddo, e si usa per l'alimentazione.

L'oppio, invece, è il latice bianco che si estrae a seguito dell'incisione del frutto immaturo.

Il papavero selvatico fiorisce da aprile fino a metà luglio; è molto amato dalle api per il suo polline di colore nero.

Anche in questa specie i petali e i semi hanno proprietà sedative leggere, non certamente come la morfina che invece si estrae dal papavero da oppio.

Del resto, gli antichi Greci rappresentavano Ipnos, il dio del sonno, coronato da papaveri e con i fiori in mano. Con i semi del papavero messi nel miele i Romani preparavano il cocetum, una bevanda sedativa però più blanda di quella preparata con il Papaverum somniferum.

Con i petali si colorano sciroppi e confetture e si possono preparare numerose bevande e gelatine.

Si usavano per colorare le guance al posto del fard, e per tingere cotone e seta.

Essiccati, erano aggiunti alle foglie del tè.

In Puglia ha numerosi nomi dialettali, come per esempio šcattalóra, onomatopeici per ricordare uno dei giochi che amavo tantissimo da bambina in estate: il petalo, chiuso a palloncino, veniva schiacciato sul dorso della mano (o in fronte!) e "schattava", scoppiava.

Un altro gioco simile al "m'ama non m'ama" con la pratolina consisteva nell'indovinare il colore dei petali prima di aprire il bocciolo chiuso. Era meraviglioso scoprire le bellissime sfumature, dal rosa con venature rosse, dal rosso acceso, al colore del sangue.

Il gioco di far "scoppiare" i petali è presente anche in Francia e Germania; mentre il gioco dei colori si faceva anche verso il Gargano, dicendo "indovina: inferno, purgatorio o paradiso?", a seconda del colore che sarebbe emerso una volta aperto il bocciolo.

Più a sud, nella valle d'Itria, si diceva "gallo, gallina o pulcino?", riferendosi ai colori rosso, rosa o bianco.

Tutta la pianta si usa in cucina in quella che in Salento si chiama paparina: lessata con olio, aglio, peperoncino, sale e aggiungendo un po' di finocchietto selvatico, a cui si possono aggiungere inoltre, a fine cottura, un po' di olive dolci o le olive piccolissime che sembrano quasi secche, tipiche pugliesi.

Si pensi che gli abitanti di Miggiano in provincia di Lecce sono chiamati mangiapaparine.

Numerose sono le ricette: pane cotto con papaveri, minestra di papaveri e patate, saltati, soffritti, fritti, alla parmigiana.

Interessante scoprire, tramite l'etnobotanica, che la papagna data ai bambini fino agli anni Cinquanta e oltre era un sedativo blando con i semi del papavero selvatico; e che, insieme alle foglie di papavero, da raccogliere preferibilmente prima della fioritura, si usava in Puglia. mangiare anche le foglie di Fumaria vaillantii, che è anch'essa una papaveracea, e i bulbi bolliti (bene!!!) di Corydalis solida, colombina solida, papaveracea dei boschi.

Vuoi imparare a riconoscere in sicurezza, raccogliere e trasformare le specie spontanee?

Puoi curiosare qui: https://linktr.ee/lacuocaselvatica