Mandragora

(Mandragora spp.)

Considerata sosia tossico della borragine (Borago officinalis) o degli spinaci (Spinacia oleracea), tant'è che è stata anche trovata in mezzo a spinaci congelati - con il risultato di far finire in ospedale chi li ha mangiati -: è la mandragora (o mandragola come nell'opera di Machiavelli).

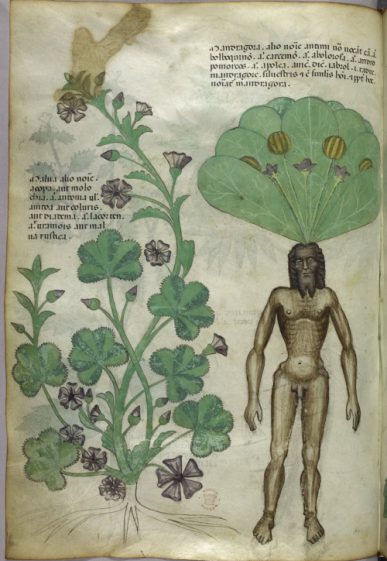

Appartiene alle Solanaceae e la sua radice - in primavera - è caratterizzata da una peculiare biforcazione, e questo, insieme alle proprietà anestetiche della pianta, ha fatto sì che per l'uomo, da sempre, fosse dotata di poteri sovrannaturali.

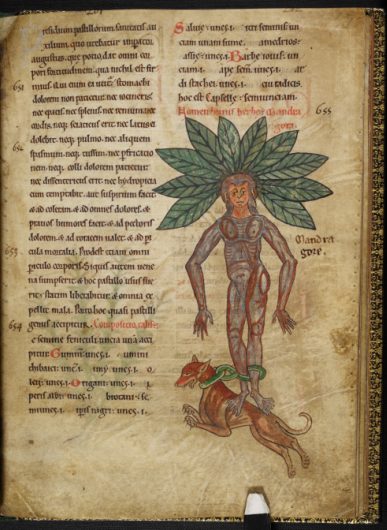

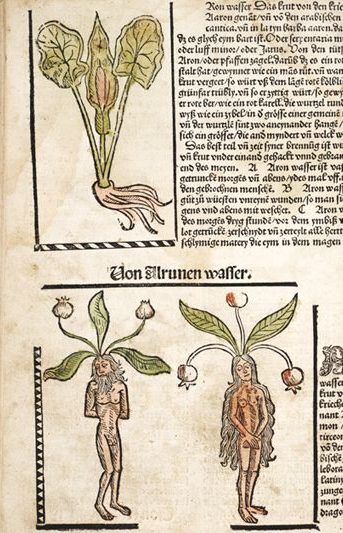

Del resto, il modo in cui veniva solitamente raffigurata è identificativo e funge da esempio perfetto: in epoca medioevale, si credeva che la mandragora curasse il mal di testa, il mal d'orecchi, la gotta e la pazzia.

Allo stesso tempo, si credeva che questa pianta fosse particolarmente pericolosa e soprattutto il raccoglierla, perché le sue radici assomigliavano a un corpo umano e che, quando tirata dal terreno, emettessero urla che potevano scatenare la pazzia.

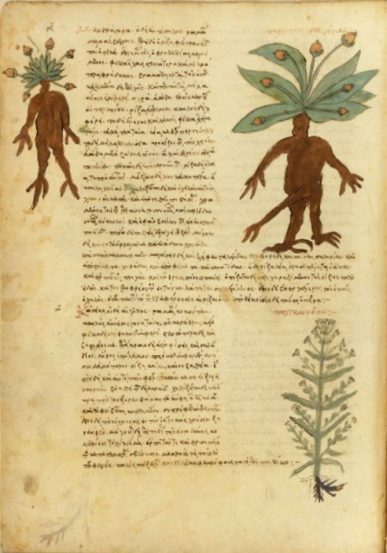

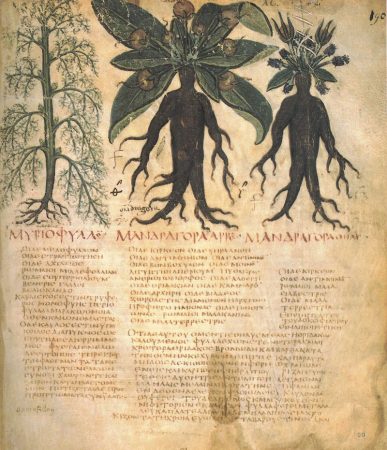

A lungo, inoltre, si credette che la mandragora - come l'essere umano! - avesse due sessi: fu proprio Dioscoride il primo che distinse - sbagliando - tra mandragora maschio e mandragora femmina.

In realtà, c'è più di una specie di mandragora che cresce in area mediterranea, e non due sessi della stessa pianta. La scienza ci ha solo aiutato a capire che Mandragora autumnalis, quella che cresce in autunno, è più velenosa.

I raccoglitori, in epoca medioevale, studiarono un metodo elaborato per la raccolta: il miglior modo per raccoglierne una in sicurezza era scavare le sue radici con un paletto di avorio, e la pianta doveva essere legata a un cane con una corda. Una volta legata, si doveva suonare un corno, con il duplice vantaggio di non far sentire le urla della radice della pianta e di far spaventare il cane che, allontanandosi per correre, avrebbe tirato fuori la radice dal terreno.

Un altro trucco era riempire le orecchie con zolle di terra (!) prima di tentare di estrarre la radice.

Va detto che solo nel manoscritto di Dioscoride del 7° secolo appaiono per la prima volta una mandragora "donna" e una mandragora "uomo"; mentre una radice "umanoide" appare per la prima volta nelle primissime copie dello Pseudo-Apuleio, che è anche la prima volta in cui appare il cane vicino, anche se la radice non ha un viso umano.

La mandragora antropomorfa era popolare soprattutto dal 12° al 15° secolo.

In un manoscritto inglese del 12° secolo si vede chiaramente il cane che trascina la pianta, mentre due figure si avvicinano con uncini o lance.

Vi è addirittura un manoscritto del 13° secolo che, come prima immagine ha il tema di base, con il cane e le figure umane con le lance, ma la narrazione addirittura prosegue in tutta una serie di pannelli.

Sul folio di fronte, il cane ha fatto il suo lavoro e due figure colpiscono la radice con lance uncinate, ma questa raffigurazione è diversa dalla maggior parte delle altre in cui vi è la mandragora, in quanto una seconda figura è sotto i “piedi” della mandragora, in piedi. L’ombra sotto il personaggio a sinistra è molto simile a un cane.

Va anche ricordato che mandrake - inglese moderno per “mandragora”, entrato in questo modo nella lingua nel primo periodo del 14° secolo, da mondrake, anche mandragge, dal latino medioevale mandragora, dal latino mandragoras, dal greco mandragoras, forse da una parola non indoeuropea; la parola nel tardo antico inglese e in inglese medio era usata nella sua forma latina - ha molto a che fare con l’etimologia popolare, che ha infatti sempre associato il secondo elemento della parola drake/dragora(s) con dragoun, sostituendo il nativo drake al suo posto. Drake sta per “dragone”, entrato nella lingua intorno al 1200 circa, dall’antico inglese draca “drago, mostro marino, serpente enorme”, dal proto-germanico *drako (fonte anche dell’olandese medio e dell’antico frisone drake, olandese moderno draak, antico alto tedesco trahho, tedesco moderno drache, prestito antico dal latino draco; mentre l’attuale dragon è entrato nella lingua alla metà del 1300, come dragoun, animale favoloso comune a molte razze e popoli, dal francese antico dragon e direttamente dal latino draconem (nominativo draco) “serpente enorme, drago”, dal greco drakon (genitivo drakontos) “serpente, pesce di mare gigantesco”, sembra da drak- radice aorista forte di derkesthai “vedere chiaramente”, dal proto-indoeuropeo *derk- “vedere” (fonte anche del sanscrito darsata- “visibile”; antico irlandese adcondarc “ho visto”; gotico gatarjhan “caratterizzare”; antico inglese torht, antico alto tedesco zoraht “luce; chiaro”; albanese dritë “luce”).

Così, forse, il senso letterale sarebbe “colui che ha lo sguardo (che uccide)”.

La radice biforcata della mandragora era ritenuta simile al corpo umano, e considerata un afrodisiaco.

Non va dimenticato che gli antichi la reputavano magica, era un idolo della superstizione domestica nelle famiglie germaniche medioevali: si dice che alla morte del padre passasse al figlio più giovane, a condizione che eseguisse alcuni riti precisi (pagani) al funerale.

Veniva anche raccolta e portata a casa con cerimonie straordinarie. Quando era “resa sicura”, diveniva uno spirito familiare, che parlava a mo’ di oracolo se propriamente consultata e portava fortuna alla famiglia che le dedicava un altare.

N.B.: pianta tossica, assolutamente non commestibile.

© Eleonora Matarrese

foto dal web, © dei rispettivi musei in cui sono conservati i manoscritti