Mimosa

Acacia dealbata

Il binomiale della mimosa è Acacia dealbata, e come la robinia e il glicine, appartiene alla famiglia delle Fabaceae.

Nel linguaggio comune, "mimosa" è usato anche per indicare altre piante che appartengono al genere Acacia; mentre, nel linguaggio scientifico, questa parola si riferisce al genere Mimosa.

Si tratta di una pianta pioniera, una pianta che riesce a insediarsi per prima su terreni di recente formazione, come quelli derivati da frane o colate laviche, dune costiere o terreni in cui le piante sono state bruciate da incendi.

Si tratta di piante solitamente molto resistenti, che si adattano a suoli poco profondi e poveri di sostanze nutritive. Queste piante modificano il terreno e lo rendono più adatto ad altre specie più esigenti, che si insedieranno successivamente.

L'importanza ecologica di queste specie, come la mimosa, è quindi notevole.

La mimosa è utilizzata moltissimo come pianta ornamentale, grazie alla sua profumata fioritura con fiori gialli molto delicati.

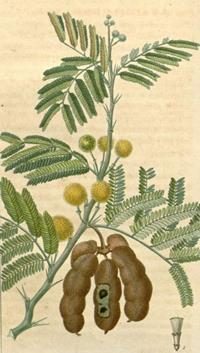

Ha foglie sempreverdi, di colore verde argenteo, lineari, a margine intero e parallelinervie; sono disposte in paia da 8 a 20 di pinnule perpendicolari al rametto; a loro volta queste sono composte da 20 a 30 foglioline circa, perpendicolari alla nervatura principale.

I fiori della mimosa sono riuniti in capolini globosi, sferici, di color giallo limone, profumati; sono raccolti in racemi da 7 a 10 cm che si sviluppano all’ascella delle foglie.

La pianta fiorisce tra febbraio e marzo, a seconda delle zone, e per questo essendo in fiore l’8 marzo è stata scelta come simbolo per celebrare la giornata internazionale della donna.

La mimosa riveste importanza anche come aiuto per gli impollinatori, infatti è visitata da numerosi insetti pronubi, in particolare le api, per polline e nettare.

Il frutto, come quello del glicine, della robinia e dell’albero di Giuda, che appartengono tutti alla stessa famiglia, è un legume lungo da 4 a 10 cm che, a maturazione, assume una colorazione nerastra. Attenzione: il frutto - sia baccello che semi - non è commestibile.

La corteccia è liscia e di color grigio-biancastro, e l’uomo l’ha sempre utilizzata per estrarne i tannini per tintura. Si ricorda che raccogliere la corteccia dagli alberi e dagli arbusti va fatto con cognizione di causa per evitare di far morire o rovinare la pianta.

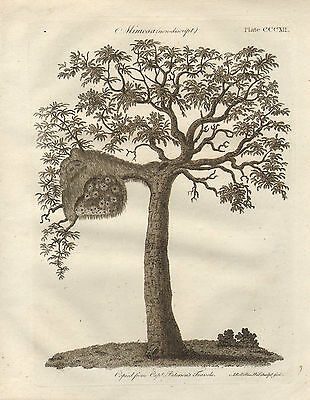

L’albero di mimosa può essere alto da 8 a 15 metri; ha chioma ampia, scomposta e poco folta.

La mimosa è originaria della Tasmania (Australia) e si diffuse in Europa dal 19° secolo. Oggi in Europa è presente anche allo stato spontaneo.

In Italia è molto diffusa in Liguria, Toscana, Sicilia e in tutta l’Italia meridionale; recentemente, a causa del cambiamento climatico, si sta diffondendo lungo le coste dei laghi del nord Italia.

Si tratta di una pianta piuttosto delicata, che per una buona fioritura - per la coltivazione ornamentale - preferisce terreni freschi, ben drenati e tendenzialmente acidi. Cresce di preferenza in aree dal clima temperato e teme inverni rigidi per lungo tempo.

Per propagarla, è preferibile utilizzare i suoi semi dato che germogliano facilmente; invece la propagazione per talea è più difficile.

Tuttavia, se si mette un rametto in abbondante acqua in cui è stato aggiunto pochissimo succo di limone - per donare acidità all’acqua, 10 gocce per litro - si favorisce la radicazione.

Se è vero che il nome mimosa è usato anche per l’omonima torta che si usa preparare sempre l’8 marzo, pochi sanno che la mimosa è commestibile... quindi quest'anno potrete preparare la vera torta mimosa, con i fiori freschi della pianta! (posto, naturalmente, che non sia trattata).

I fiori sono ricchi di polline, quindi possono essere usati in cucina, aggiungendoli a insalate e misticanze, preparando frittelle come si fa con i fiori di robinia o sambuco; si possono essiccare e aggiungere a muesli e granola, agli impasti.

Una resina gommosa che essuda naturalmente dal tronco è commestibile e usata nei paesi di origine come sostituto della gomma arabica. Inoltre, essendo solubile in acqua e rimanendo viscosa, si presta a essere utilizzata in cucina come “aiuto” in determinate ricette, ad esempio in sostituzione dell’albume o per amalgamare o addensare e legare zuppe, vellutate e creme.

Si può raccogliere anche come si raccoglie la linfa, quindi tramite il cosiddetto tapping, come si fa per la linfa di betulla o lo sciroppo d’acero, ma sempre con molta attenzione per non far morire la pianta.

Alcune specie producono una gomma molto scura, quasi nera, che è più astringente e non ha un buon sapore. Altre specie producono, invece, una gomma più chiara e leggera che è dolce e di sapore piacevole, che può essere succhiata a pezzettini come fossero caramelle e che, se messa a bagno in pochissima acqua tiepida, diventa essa stessa una gelatina che può essere aromatizzata a piacere. Questa stessa gomma, se cotta per pochi minuti a fuoco basso in pentolino antiaderente, diventa una sorta di gomma da masticare molto dolce, dal gusto piacevole, un po’ spugnosa come i marshmallow e che quindi può tornare utile per tantissime preparazioni soprattutto in pasticceria.

Dal punto di vista medicinale, poi, la corteccia della mimosa contiene quantità variabili di tannini, che la rendono quindi utile come astringente. Solitamente viene assunta internamente, utile per trattare diarrea e dissenteria, e può anche essere utile secondo la letteratura per sanguinamenti interni.

Esternamente, si può usare per lavaggi, per trattare ferite, problemi alla pelle, emorroidi, problemi dermatologici ai piedi, alcuni problemi agli occhi; ma l’uso più immediato dell’infuso di corteccia è come colluttorio per gargarismi per placare l’infiammazione alle gengive. Naturalmente per qualunque utilizzo fitoterapico, anche popolare, è opportuno confrontarsi con un erborista laureato.

La mimosa è anche utilissima in agroforestazione, in quanto fissatrice di azoto: crea velocemente condizioni ideali per la stabilizzazione di altri alberi, è un’eccellente pioniera per ristabilire gli alberi autoctoni, tuttavia bisogna tenerla sotto controllo perché tende a spandersi nelle aree in cui trova terreno per lei fertile.

Il sistema radicale molto estesa contribuisce a fermare l’erosione del suolo.

Dato che si tratta di un albero che cresce molto velocemente, viene piantata come frangivento e per stabilizzare gli habitat collinari e i canali e i condotti. A livello ornamentale, esiste anche la specie Kambah Carpet, che è una forma prostrata che si è dimostrata molto utile come tappeto erboso per coprire il terreno facendo crescere altre specie sotto di essa.

Infine, dai fiori si ottiene una tintura gialla, dai baccelli una tintura verde, dalla corteccia tannini per tinture scure.

Dai fiori si ottiene un olio essenziale usato come fissativo in profumeria.

La corteccia raccolta per utilizzarne i tannini andrebbe raccolta solo da rami maturi, e solo nel momento dell’anno in cui sta risalendo la linfa, all’inizio della stagione della crescita, quindi in questo periodo, a cavallo tra le ultime gelate: questo perché in questo momento il contenuto in percentuale dei tannini è più alto e si può rimuovere più facilmente dalla parte legnosa.

Inoltre, il legno della mimosa può essere usato frantumato e pestato con l’aggiunta di pochissima acqua come colla o, in polpa, come riempitivo - ad esempio in costruzioni naturali - sia come isolante che come “legante”, “collante” e per dare solidità.

Dalla polpa si ottiene un’ottima qualità di carta.

Si può preparare il vero cocktail Mimosa con i fiori della pianta e la sua linfa, se vuoi scoprire come ti aspetto lunedì 14 marzo per il webinar Wild Drinks! Scrivi a info@pikniq.com per maggiori informazioni, grazie!